時間:2018-01-11 08:53:58 編輯:本站整理 556

很多人走路一不小心就會崴腳,其疼痛難忍。那么,崴腳了怎么辦呢?

1、立即停止行走、運動或勞動等活動,取坐位或臥位,同時,可用枕頭、被褥或衣物、背包等把足部墊高,以利靜脈回流,從而減輕腫脹和疼痛。

2、立即用冰袋或冷毛巾敷局部,使毛細血管收縮,以減少出血或滲出,從而減輕腫脹和疼痛。

3、冷敷的同時或冷敷后可用繃帶、三角巾等布料加壓包扎踝關節周圍。亦可用數條寬膠布從足底向踝關節及足背部粘貼、固定踝關節,以減少活動度。

4、如已發生或懷疑發生骨折,應選用兩塊長約30厘米的木板或硬紙板分別放在受傷部位的內外兩側,并在受傷部位加放棉墊、毛巾或衣物等,然后再用繃帶或三角巾等物把兩塊木板固定結扎。如為開放性骨折應加壓包扎止血后再將骨折處固定。

5、受傷后切忌推拿按摩受傷部位,切忌立即熱敷,熱敷需在受傷24小時后開始進行。

6、最好用單架把傷員送往醫院進一步診斷救治。必要時可撥打急救電話120,請專業急救人員進一步處理。

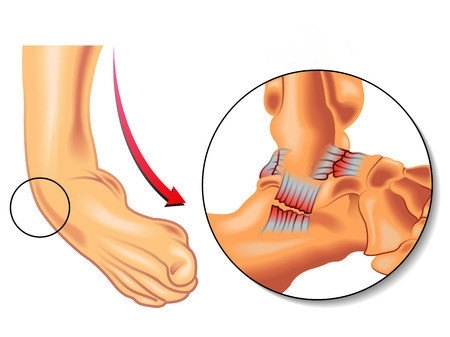

崴腳,醫學上稱做“足踝扭傷”。這種外傷是外力使足踝部超過其最大活動范圍,令關節周圍的肌肉、韌帶甚至關節囊被拉扯撕裂,出現疼痛、腫脹和跛行的一種損傷。

我們在顛簸的路上走路跑步,或者從高處下來的時候,腳突然外翻或者內翻、旋轉,就會導致重力失衡。

因為局部的小血管破裂出血與滲出的組織液在一起會形成血腫,一般要經過24小時左右才能修復,停止出血和滲液。

如果受傷后立即使勁揉搓,熱敷洗燙,強迫活動,勢必會在揉散一部分瘀血的同時加速出血和滲液,甚至加重血管的破裂。以致形成更大的血腫,使受傷部位腫上加腫,痛上加痛。

由于正常踝關節內翻的角度比外翻的角度要大得多,所以崴腳的時候,一般都是腳向內扭翻,受傷的部位在外踝部。

不少人是先使勁揉搓疼痛的地方,接著用熱水洗腳,活血消腫,最后強忍著疼痛走路、活動,為的是別“存住筋”。但實踐證明,這樣處置崴傷的腳是不妥當的。

因為局部的小血管破裂出血與滲出的組織液在一起會形成血腫,一般要經過24小時左右才能修復,停止出血和滲液。

如果受傷后立即使勁揉搓,熱敷洗燙,強迫活動,勢必會在揉散一部分瘀血的同時加速出血和滲液,甚至加重血管的破裂,以致形成更大的血腫,使受傷部位腫上加腫,痛上加痛。

人們常說的“存住筋”,實際是損傷以后軟組織發生粘連,影響了功能活動。這種情況一般出現在損傷的中后期。所以,受傷后幾天內的活動受限,一般都是因為疼痛使活動受限,而不是粘連所致的“存住筋”。

生活中的許多細節,只要我們留意做好,就能夠有效降低崴腳風險,防患于未然。

注意盡量在平坦的地面上活動,在障礙物很多或很滑的地方行走活動時,應格外小心,謹防滑倒。

盡量避免穿著高跟鞋。穿著一些平跟、舒適的鞋子,尤其運動中,一定要選擇適合該項運動的運動鞋穿著。當鞋底磨損或鞋跟單側出現磨損而變低時,應及時更換。

運動前做好適當的熱身以及牽伸,且最好每日進行適量牽伸,以維持良好的柔韌性。

避免在疲勞或身體不適(如疼痛)時運動。

如有需要,活動前進行肌內效貼布貼扎或佩戴支持性護具,以增加踝關節穩定性。

如有時間,每日進行適量踝關節周圍肌力訓練(訓練方法詳見下文,無需任何器械),以增強周圍肌肉對踝關節的保護作用,預防崴腳。

簡單方便的踝關節周圍肌肉力量訓練。

按順序依次完成各動作、姿勢間轉換,如此循環,使身體橫向右側移動,可依據具體活動范圍適時變換方向,向左側移動,如此左右變向交替。動作要求在良好的控制下緩慢完成,在能保證平衡前提下,踝關節活動度要盡可能大。練習直至感覺疲勞,如此可鍛煉踝關節周圍肌肉耐力。

患者很可能在第一次崴腳時,就已經傷到了腳踝外側的韌帶,但是當時沒有治療,自行恢復的韌帶就比正常人的松,無法將踝關節固定在正常位置上,導致踝關節像沒有固定好的桌腿一樣,一旦承受力量就會搖晃,就是我們常說的踝關節不穩定,走路時會很容易崴腳。

患者現在穿平底鞋也容易崴腳,說明她病情變得嚴重了。雖然她現在崴腳后感覺不是很疼,似乎沒有什么影響,但如果不治療,隨著崴腳次數的增多,患者會習慣性地將重心放在在另一只腳上,這會導致容易崴腳那一側的腿部肌肉萎縮,平衡能力下降。另外,踝關節在反復崴腳的過程中會受到繼發損傷,例如骨頭挫傷、軟骨損傷、肌腱損傷等情況。有的時候患者即使沒有崴腳,但是由于韌帶松弛,整個踝關節不穩定,走路時增加了關節磨損,久而久之就會出現關節酸痛的癥狀。

相關文章

熱門文章

5H跟帖

精選文章

猜你喜歡

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明5h立場。